せっかく勉強したのに、次の日にはもう半分以上忘れていた…ということはありそうです。ただ、私の場合は、ほとんど覚えてなかったという感覚があります。そして、その結果覚えることを苦手という意識するに至っています。しかし、実はこれは脳の仕組みによる自然な現象みたいです。そして、心理学では「忘却曲線」として説明されています。加えて、人はどのくらいのスピードで忘れてしまうのか? そして、どうすれば記憶を定着させられるのか?についても検討されているようです。

今回のブログでは、忘却曲線がどのようなものか、日常に役立つ工夫、脳機能との関係について調べたので説明します。

忘却曲線とは?

「忘却曲線」は、ドイツの心理学者 ヘルマン・エビングハウス が19世紀に提唱した有名な理論です。まず、彼は自分自身を被験者にして、意味のないアルファベットの組み合わせ(例:ZIF、KOL)を覚える。そして、その後どのくらいの時間で忘れるかを測定しました。その結果、覚えた直後から急激に記憶が薄れることがわかりました。そして、時間が経つにつれて忘却の速度は緩やかになりました。この忘れていく状態と時間の関係の曲線を「忘却曲線」といいます。

忘却のスピード

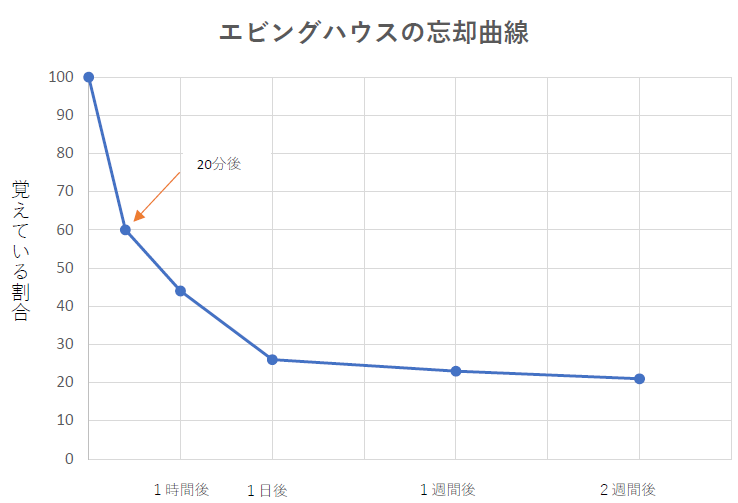

エビングハウスは、「意味のない文字列」を使った実験をしています。その結果は、20分後には約40%忘れ、1時間後には約56%忘れ、1日後には約74%忘れ、1週間後には約77%忘れ、1か月後には約79%忘れるというものでした。これをグラフ化したものを次の図として示しています。つまり、この結果から人は覚えたことの大半を1日以内に忘れてしまうということです。ただし、これは「意味のない文字列」なので、実生活の知識や経験では多少違いがあると考えられます。

忘却が起こる理由

心理学や脳科学の研究では、忘れていく現象には、いくつかの理由が考えられています。

- 痕跡の減衰説

記憶の痕跡(シナプスのつながり)が時間とともに弱まります。そして、情報が思い出せなくなります。 - 干渉説

新しい記憶が古い記憶を上書き・妨害することで忘れてしまいます。

→ 例:新しい電話番号を覚えると、前の番号を思い出しにくくなります。 - 検索失敗説

記憶自体は脳に残っています。しかし、思い出す「きっかけ」がないために引き出すことができない。

→ 例:「あの人の名前、絶対知ってるのに出てこない!」

忘却曲線から導かれる学習のコツ

忘却曲線は「人は忘れる生き物」であることを示しています。しかし、逆にこれを利用することで効率よく記憶を定着させられます。

- 間隔をあけて復習する(間隔効果)

1日後 → 1週間後 → 1か月後と復習すると、忘却がぐっと遅くなります。 - 意味づけする

意味がある情報は、脳の複数のネットワークに結びつきます。そして、そのため、忘れにくくなります。 - アウトプットする

思い出そうとする行為そのものが記憶を強化します。

→ 例:思い出す行為として人に説明する、問題を解くなどがあります。

忘却曲線と脳の関係

忘却に関係する脳の領域は、記憶に関係する海馬、必要な情報を取捨選択、長期記憶に残すかどうかを決める前頭前野、記憶の強化、忘却に関係するシナプスの結合があります。

記憶に関係する海馬は、新しい記憶を一時的に保存する場所です。そして、使わない情報は「不要」と判断され、徐々に消去されます。また、前頭前野では、必要な情報を取捨選択し、長期記憶に残すかどうかを決めます。つまり、覚えたことを忘れることも、情報の整理に必要なことです。そして、この情報の整理に関係しているのがシナプスの結合です。シナプスの結合は、繰り返し使われる情報は神経回路、つながりが強化されます。しかし、使わない情報はつながりが弱まり、忘れやすくなります。つまり、忘れるのは脳の“エラー”ではないことになります。そして、これは、情報を効率よく管理するための「正常な働き」でもあります。

記憶の種類と忘却のスピード

脳には大きく分けて 短期記憶 と 長期記憶 があります。エビングハウスの忘却曲線は、この「短期記憶から長期記憶へ移行する前に失われる情報」の様子を表しています。

- 短期記憶(ワーキングメモリ):数秒〜数十秒程度しか保持できません。そのため、復習しないとすぐ消える。

- 長期記憶:海馬で整理され、大脳皮質に保存されます。そして、定着すれば数年〜一生残ることもあります。

海馬の役割

記憶の定着に欠かせないのが 海馬 です。つまり、人が忘れるのは「脳が必要ないと判断したから」とも言えます。

- 海馬は「情報を仕分けする司令塔」で、重要と判断した情報を長期記憶に送ります。

- 逆に「一時的に必要だっただけ」と判断された情報は、短期間で忘れられる。

シナプスと強化学習

記憶は、神経細胞同士のつながり(シナプス)の強さによって保持されます。エビングハウスの実験で「間隔を空けて復習すると忘れにくくなる」と示されたのは、この神経回路の強化と関係しています。

- 繰り返し学習する → シナプスが強化 → 長期記憶として安定

- 復習しない → シナプスが弱まる → 忘れる

脳の効率化戦略

脳は「不要な情報を忘れる」ことで、限られた容量を効率的に使っています。つまり、忘却は「脳の欠点」ではなく「最適化の仕組み」です。

- すべてを覚えていたら情報があふれて混乱してしまう

- よく使う情報だけを残す方が、生存や学習に有利

感情と記憶の関係

扁桃体という領域が「感情」を伴った出来事を強く記憶させます。これは「生き残るために重要な体験は忘れないようにする」脳の戦略です。

- 感情が強い → 記憶が長持ち(例:初めての旅行や大きな失敗)

- 感情が弱い → 忘れやすい(例:ただの買い物リスト)

まとめ

ここまで忘却曲線がどのようなものか、日常に役立つ工夫、脳機能との関係について説明しました。まず、忘却曲線は「人が記憶をどのくらいのスピードで忘れるか」を示す理論であることを説明しました。そして、特に最初の24時間で約75%という一気に忘れてしまいます。加えて、忘れる理由には「痕跡の減衰」「干渉」「検索失敗」などがあることを説明しました。つまり、これらの結果を反映して復習のタイミングを工夫すれば、忘却曲線の急降下を和らげることができます。

また、忘却曲線と脳からの見方として、「脳が情報をふるいにかける仕組み」と捉えます。それは、海馬で取捨選択、シナプスの強化で長期記憶化、感情がスイッチとなり記憶を固定します。これらから、忘却は脳の“効率化のための必然”なことでした。

やはりですが、忘却曲線から考えて、前日予習する、その日のうちに復習することは理にかなっていることを認識しました。更に、複数回の復習については思いもしませんでした。これらをやっていなかったことが更に覚えることができなかったと今更反省してしまいました。

コメント